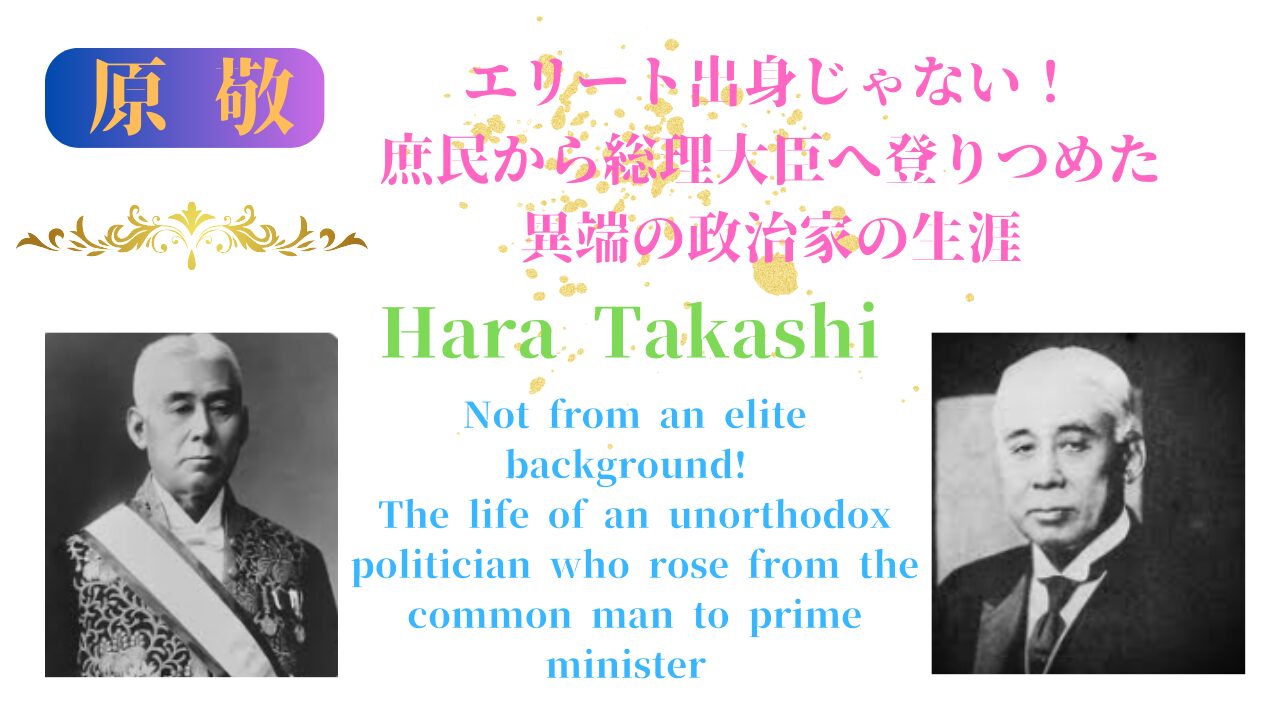

異端の政治家・原敬の誕生と青春時代

武士の家系に生まれるも「平民宰相」と呼ばれる理由

1869年、明治維新直後の盛岡藩(現在の岩手県盛岡市)で、原敬は武士の家系に生まれました。父・原直治は藩士で、明治政府発足後は新政府の官吏としても働いていました。しかし明治維新によって士族の特権は失われ、武士の家であった原家も生活に困窮するようになります。

武士でありながら、社会の底辺に近い苦労を経験した原敬。そのため、後の人生でも彼は「自分は特権階級ではない」と明確に意識していました。そして、それが政治家になってからの「平民宰相」という呼び名へと繋がっていきます。

明治時代の政治家の多くが華族・旧大名の子弟や、東京帝大卒のいわゆる”エリート官僚”であった中、原は異例の経歴を持っていました。貴族でもなければ、高級官僚のキャリアも持たない原敬。そんな彼が政界の頂点に立ったことは、日本政治史において極めて異色の出来事だったのです。

「平民宰相」という愛称は、単なる庶民派イメージを超えて、原の政治思想や実行力に対する国民の信頼の象徴でした。しかし、政界内部ではそれが疎まれ、「出自が低い者が首相になるとは」と反発も多かったのです。彼の異例の出世は、旧体制を打破しようとする政党政治の新たな流れを象徴する出来事でもありました。

中退・新聞記者…エリートコースを外れた青年期

原敬の若き日々は決して順風満帆ではありませんでした。彼は東京の開成学校(のちの東京大学)や、官立の語学学校に進学しましたが、学問よりも早く実社会に出る道を選び、いずれも中退します。

当時のエリートコースを途中で放棄した彼が選んだのは、なんと新聞記者という実務の道。1879年、東京で発行されていた『郵便報知新聞』に入社し、報道の世界に飛び込んだのです。現場で鍛えられた文章力と批判精神で頭角を現した原は、やがて政治記事を担当するようになります。

政府の腐敗や官僚制度への鋭い批判は注目を集め、時の政財界から一目置かれる存在に。原は記者としての経験を通じて、政治とは何か、世論とは何かを深く理解していきました。

この時期に培った「庶民目線」と「現場感覚」は、後の政治活動の土台になります。原は理論家ではなく実務家でした。紙の上の理想論よりも、現実に即した政策立案と実行力を重視し、その姿勢は「政策通」としての高評価にも繋がっていきます。

外務省入りから見えてきた”異端”な出世街道

1882年、原敬は外務省に入省します。大学を出ていない彼が官僚の道を歩むのは異例中の異例でした。語学力と記者時代の実務能力が評価されたのです。彼はすぐにフランスへ派遣され、パリの在仏公使館に勤務。ここで外交儀礼、国際法、そして西欧政治の実情を体感します。

このパリ時代に原が見たのは、議会制民主主義を基礎とする先進国家の姿。のちに彼が政党政治を強く推進する原動力となります。帰国後は駐韓公使や外務次官などを歴任し、清国や朝鮮半島を巡る外交の最前線で辣腕を振るいました。

伊藤博文との出会いもこの時期にあり、原は伊藤の信任を得て、「政界入りを強く勧められる」ことになります。

外務省での経験は、原に「国家をどう動かすか」という視点を与えました。現場で培った外交感覚と、実行力を伴った分析力は、後の首相時代に大いに発揮されます。彼の「外交重視」「国家実利優先」の政策方針には、パリでの体験が色濃く反映されていました。

新聞記者から外交官、そして政界へ

記者魂が政治に与えた影響とは?

記者時代に培った「批判精神」と「世論を読む力」は、政界入り後の原にも継承されました。新聞というメディアは世論を形づくる武器であり、政治家にとっては最大の味方であり敵でもあります。

原はこの世論操作を熟知しており、自身が政党政治を進めるにあたっても、いち早くメディアとの連携を重視しました。現代でいう”メディア戦略”の先駆者といえる存在だったのです。

世論の空気を敏感に読み取り、政策に反映させる力は、原を国民に寄り添う政治家として押し上げました。彼の発言は常にタイミングと内容を考慮した上で行われ、新聞に載る文章ひとつにも気を配っていたといいます。

伊藤博文との出会いが運命を変える

伊藤博文は原敬の能力を高く評価し、政界入りを何度も勧めた人物です。当初、原は外務官僚としての立場に満足していましたが、伊藤の熱意にほだされ、ついに1896年、政界に飛び込む決意をします。

政界入り後は、伊藤が創設した立憲政友会の幹部となり、明治後期の政党政治を支えるキーパーソンとなっていきます。

伊藤の庇護の下で原は次々と重要なポストを任され、政党政治家としての地位を確立。いよいよ日本の頂点を目指すための階段を、一歩ずつ昇り始めるのです。

政友会への参加と原敬の政界デビュー

原が加入した立憲政友会は、当時としては「庶民の声を代弁する」画期的な政党でした。藩閥や官僚が支配する政治構造に風穴を開けるべく、議会中心の政治を目指して設立されたものでした。

政友会の中心人物として、原は地方遊説や組織固めに奔走。「実務と選挙の男」として、確実な勢力拡大を図っていきました。

この政党活動こそが、後の原内閣誕生に直結します。エリートではない、泥臭い政治活動の積み重ねが、原を“庶民派リーダー”として国民に印象付け、彼を政権に押し上げたのです。

首相・原敬の真実〜平民宰相の政治手腕〜

本当に“庶民の味方”だったのか?

1918年、原敬は第19代内閣総理大臣に就任します。平民出身の総理大臣は日本史上初。民衆はこれを「新時代の幕開け」と捉え、大きな期待を寄せました。米騒動で寺内内閣が倒れた直後、国民の不満と混乱が渦巻く中での政権交代でした。

就任後の原は「実務重視」の姿勢を貫きます。教育制度の整備、鉄道や通信インフラの拡充、地方自治の強化など、庶民の生活に直結する政策を次々と実施。しかし、そうした内政改革の一方で、彼の本当の政治姿勢には矛盾もありました。

例えば選挙制度。原は男子普通選挙を望む国民の声に耳を貸さず、財産制限付きの制限選挙を維持し続けました。これは「民意に背く姿勢」として批判を浴びました。

庶民に近い存在と期待された原でしたが、実際には現実政治とのバランスを優先し、理想主義的な政策には慎重でした。これが「庶民の味方か、裏切り者か?」という評価の二分を生む結果となり、支持と反発の両面を抱えることになります。

原敬の改革とその裏にある財界との関係

原政権は積極的な財政支出を行い、インフラ整備や教育投資を強化しました。その裏には、三井や三菱といった財閥との連携がありました。彼らの資金力を政治に取り込むことで、原は大胆な政策を可能にしたのです。

しかし、この手法は「政商との癒着」としても批判されました。特に政党を利用した利権配分、官僚人事の私物化などが問題視され、「金権政治」とのレッテルが貼られるようになります。

原の現実主義は成果を出す一方で、政治の清廉さを疑問視される結果にもなりました。この矛盾が、民衆からの信頼を揺るがせる要因となり、彼の暗殺事件の伏線にもなっていくのです。

選挙法改正と帝国主義政策への強硬姿勢

内政と並行して、原は外政でも強硬な姿勢を見せました。朝鮮半島の統治を強化し、総督府の機構を拡張。また中国大陸においても日本の権益を確保すべく、積極的な進出を進めました。

その一方で、選挙制度については「財産制限を外すとポピュリズムが横行し、国政が混乱する」として、普通選挙導入に慎重姿勢を崩さなかったのです。これに対し、青年層や知識人からの不満が爆発的に高まりました。

帝国主義的政策の推進、財閥との癒着、選挙制度の保守化。これらが複合的に重なり、原敬は「庶民宰相」でありながら、次第に“支配階級の顔”を象徴する存在へと変わっていきました。国民の間にくすぶる反発が、後の惨劇へとつながります。

東京駅で散った異端のリーダー

なぜ刺されたのか?犯人・中岡艮一の動機とは

1921年11月4日、原敬は出張のため東京駅に向かっていました。いつものように貴族院仮議事堂から向かい、正面玄関からホームへ。そこには一人の青年が待ち伏せしていました。名前は中岡艮一(なかおか・こんいち)、21歳。広島県出身の学生でした。

中岡は、原の「金権政治」や「帝国主義政策」に強い憤りを抱いていました。また、普通選挙を拒否し続ける原の姿勢に対して「民意の敵」として、個人的な制裁を決意していたのです。

駅構内で原に近づいた中岡は、懐から短刀を取り出し、原の胸を一突き。致命傷を負った原敬は、その場で倒れ、搬送先の病院で絶命しました。享年62歳。日本の首相として初の暗殺事件でした。

この事件は全国に衝撃を与えました。「平民宰相」が、まさか民衆の怒りによって命を奪われるとは、誰も想像していなかったのです。原の死によって、政党政治の未来は大きく揺らぎ、しばらくの混乱と反動が日本政治を包むことになります。

東京駅暗殺事件の衝撃と国民の反応

原の死は、新聞各紙の号外で大々的に報道されました。国葬級の葬儀が営まれ、東京駅には弔問者の長蛇の列ができました。だが一方で、「あのままでは日本が軍国主義に傾いていたかもしれない」と、中岡の行動を半ば“義挙”と捉える声も一部には存在しました。

その二極化した反応こそ、原の評価が決して一枚岩ではなかったことを象徴しています。

原の死は、結果として政党政治への逆風を生み出し、その後の日本政治に暗い影を落とします。軍部や官僚が再び台頭し、政治の主導権を握る時代へと移行していくのです。原敬の死は、単なる暗殺事件ではなく、日本の近代政治の方向性を大きく変える転機でした。

原敬が遺した「政党政治」とその功罪

原が残した最大の功績は、「政党内閣」の実現でした。内閣の閣僚の大多数を、政党の議員から選出したという体制は、日本における本格的な政党政治の第一歩でした。

ただし、党利党略や利権政治が生まれやすい構造を作ったのもまた事実。原敬の手法が理想の政治かと問われれば、今も議論が分かれています。

政党政治の礎を築きながら、その限界も露呈させた原敬。彼の生涯は、政治とは理想だけでは動かない現実の厳しさと、それでも信念を貫こうとしたひとりの政治家の姿を、私たちに投げかけています。

今回は、「平民宰相」原敬の波乱の人生に迫りました。

記者から外交官、そして首相へ――。異例のキャリアを歩んだ彼は、まさに“異端”の存在でした。

庶民に寄り添った一方で、現実主義者としての冷徹さも見せ、最後には民衆の手によって命を奪われるという、数奇な運命をたどります。

彼の生涯は、まさに近代日本政治の光と影を象徴するものです。

今なお語り継がれるその生き様から、私たちは多くを学ぶことができるでしょう。

このような歴史の裏側に光を当てる動画を、これからもお届けしていきます。

ぜひ、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。

次回もお楽しみに。