俳優・菅原文太の誕生と青年期

仙台に生まれた文太少年、文学と映画への憧れ

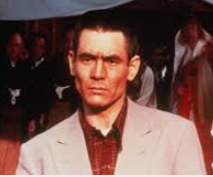

1933年、宮城県仙台市に生まれた菅原文太。本名は菅原 文太(すがわら ぶんた)。戦争を挟む激動の時代に育ちながら、少年時代は意外にも文学や詩に強い関心を抱いていたと言います。

ラジオドラマに耳を傾け、詩集を読みふける日々。貧しくても、知的で芯のある少年でした。彼にとって言葉とは「生き方を決める武器」であり、これがのちに映画のセリフひとつひとつに魂を込める名優としての原点になっていきます。

この知性と感受性の豊かさが、のちにアウトローやヤクザ役を演じたとき、ただの“怖い男”ではなく「弱さを抱えた男」「情に厚い男」として人々の心に残る演技に繋がりました。

早稲田大学を中退し俳優の道へ。下積み時代の苦悩

文太は早稲田大学・法学部に入学しますが、学費の問題と自らの進路への葛藤により中退。やがて新東宝のニューフェイスに合格し、俳優の道を選びます。とはいえ、デビュー当初は「使い捨て」の脇役ばかり。

アルバイトで日々をつなぎながらも、「この世界で生き残るには、“自分だけの顔”が要る」と自分に言い聞かせ、独特の存在感を磨いていきました。

この厳しい下積みがあったからこそ、文太は現場での礼儀や上下関係を重んじる「現場の任侠道」を自然と身に付けていったのです。

日活でのデビューとアクション路線への転向

1960年、日活映画『狂熱の季節』で注目され、以降アクションスターとして活躍を始めます。スタントもこなし、現場での「怪我は勲章」とばかりに体を張った演技で頭角を現します。

東映に移籍してからは“任侠映画”の主役に抜擢され、「昭和の侠(おとこ)」の代名詞として確固たる地位を築いていきます。

キャリア初期に泥臭く這い上がった経験は、どんな役でも「気取らずリアルに演じる」文太スタイルの礎となりました。

東映時代と「任侠映画」の黄金期

高倉健との共演と「昭和任侠」の確立

東映時代、文太は高倉健と並ぶ“二大巨頭”として活躍。「博徒」「極道」などの作品で、義理と人情の世界を演じ続けました。

高倉健が“寡黙な義士”なら、文太は“血の通った兄貴分”。感情豊かで時に熱く、時に涙を流すその演技は、観客の心を揺さぶりました。

ヤクザ=暴力の象徴ではなく、「人としてどう生きるか」を問う存在として描くこのスタイルは、文太が作り上げた“昭和の任侠美学”でした。

「仁義なき戦い」で見せた狂気と哀愁

1973年公開の『仁義なき戦い』。この作品で文太は一気に「カリスマ性のあるヤクザ俳優」として不動の地位を確立します。

演じたのは、義理や情が崩壊し暴力と裏切りが渦巻く世界の人間。従来の「義侠心あるヤクザ像」から一線を画し、むしろ人間の業や弱さをむき出しにした演技は日本映画界に衝撃を与えました。

「任侠とは美化された虚構」という社会の目線を取り入れ、文太自身も「俺が演じる“極道”には魂がなきゃダメだ」と語っています。

本人が語る「映画の任侠」と「現実の任侠」の違い

文太は晩年、こう語っています。「映画の任侠はエンタメだ。でも、現実の任侠は人の命や家族を背負って生きる、生半可じゃない生き方だ」と。

自分が演じる世界に誇りを持ちつつも、現実の「極道」に対しては一線を引き、むしろ彼らの社会的矛盾をも内省していました。

これが後年、政治的発言や社会問題への関心につながり、ただの“俳優”にとどまらない存在へと進化していくのです。

俳優業の裏にあった義理と人情の哲学

後輩・スタッフへの徹底した気配り

菅原文太は一見“強面”のイメージがありますが、撮影現場ではとても面倒見の良い兄貴分。特に後輩俳優や若手スタッフに対して、厳しさと優しさを併せ持った態度で接していました。

弁当を持って来た撮影助手に「お前、ちゃんとメシ食ったか?」と聞き、食べていないと知ると「俺のこれ、半分やるよ」と差し出すエピソードも。まさに“昭和の侠”そのもの。

現場でのこうした振る舞いが「文太さんの背中を見て育った」と語る後輩俳優を多数生みました。画面の中の任侠を、現実でも貫いたその姿勢は、映画以上に説得力を持っていたのです。

菅原文太が本当に信じていた「男の仁義」

「任侠映画のカリスマ」と呼ばれながらも、文太が一番大事にしていたのは「義理と筋を通すこと」。それは暴力ではなく、思いやりと責任を持って生きること。

とあるインタビューで彼は、「義理ってのは、人を守るためにあるもんだ。弱い者を切り捨てるための理屈じゃない」と語っています。

この信念は、演技だけでなく私生活や仕事の選び方にも表れていました。どんなに高額のオファーでも、筋が通っていないと感じた作品は断ったといいます。

芸能界の枠を超えた“昭和の侠”としての人望

文太はテレビのバラエティ番組にはほとんど出ませんでした。しかし彼を慕う人は芸能界だけでなく、政治家や文化人、農家、労働者にまで及びました。

「口数は少なくとも、あの人がいると現場が引き締まる」と語る関係者は多数。俳優としてだけでなく、“生き様”そのものに人が惚れ込んだのです。

菅原文太という人物は、スクリーンから飛び出し、「日本の男らしさ」の象徴として、多くの人々の心に焼き付きました。

引退後の信念と社会活動

政治的発言を恐れなかった“反骨”の姿勢

2002年、俳優業を事実上引退した文太は、徐々に社会的な問題に対して発言を始めます。特に注目されたのが、原発問題や沖縄基地問題に対する発言でした。

「俳優だからって黙ってろとは言わせねぇよ」と言い放ち、自分の名前と顔を晒してまで発信を続けました。

一部からは批判の声もありましたが、彼の真摯な態度に共感し、再評価する動きが広がりました。「最後まで“義”を貫いた男」として、多くの支持を集めたのです。

反原発・反戦を訴え続けた真の理由

菅原文太は、2011年の東日本大震災と福島第一原発事故を受け、強く反原発を訴えるようになります。

「これ以上、未来ある子供たちにツケを回すな。大人が命を張るべきだ」と公言。

また、戦争に関しても「命令一つで命を捨てるような世の中は二度と作ってはいけない」と繰り返し語りました。

彼の言葉はただのポーズではなく、実際に農業を始め、食とエネルギーの自給を訴える活動にも繋がっていきました。本物の任侠とは、言葉より行動で示すもの。まさにその実践者でした。

俳優を超えて伝えた「本当の任侠精神」

2014年11月、文太はこの世を去ります。81歳でした。亡くなる直前まで、反原発の集会や講演に足を運び、自らの思いを語っていたと言います。

最後の最後まで“役を演じる”のではなく、“信じるものを貫いた生き方”を見せた男。

映画の世界を飛び越え、社会そのものに「任侠とは何か」を問い続けた存在だったのです。

菅原文太が遺したものは映画だけではありません。

「強い男とは、誰かのために生きる男」――その哲学こそが、現代の日本に必要な任侠の姿ではないでしょうか。

今回は、“任侠映画のカリスマ”として知られる菅原文太の知られざる一面と、彼が語った「本物の任侠とは何か」に迫ってきました。スクリーンの中でも、そして現実の社会の中でも、彼は一貫して「弱い者の味方」であり続けました。

義理、人情、反骨、そして信念

昭和の男の理想像を体現し、今も多くの人の心に生き続ける菅原文太。

彼の生き方から学べることは、きっと今の時代にも深く響くはずです。

この動画が面白かった、心に響いたという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします!

次回も歴史に名を刻んだ偉人たちの生き様に迫っていきます。

最後までご視聴いただき、ありがとうございました。